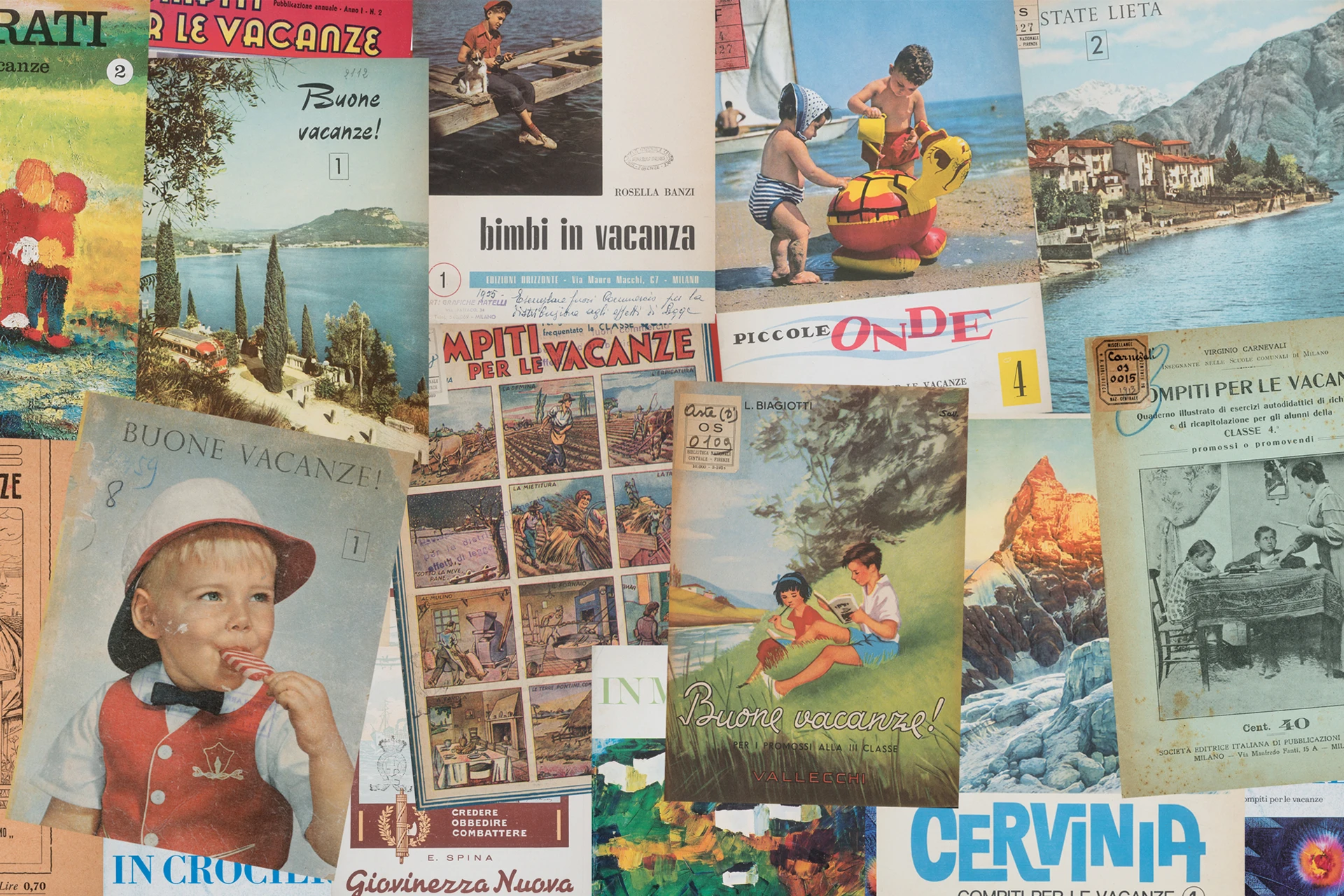

Quando i compiti…vanno in vacanza! Cento anni di esercizi “per non dimenticare” (1870-1970)

Una selezione di sussidiari estivi per la scuola primaria per ripercorrere un secolo di storia

I compiti per le vacanze suscitano da qualche tempo in qua reazioni molto diverse, dividendo i sostenitori da chi invece non ne è a favore. Voi cosa ne pensate?

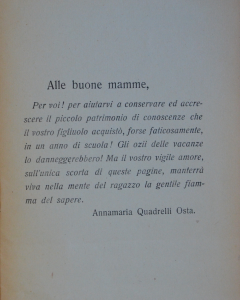

Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, messi da parte sussidiari e libri di testo, archiviati quaderni, diari e lavoretti di ogni genere realizzati lungo l’intero anno scolastico, sono i libri di compiti per le vacanze a far capolino nella beata routine estiva degli studenti della scuola primaria. Questi libriccini, sempre coloratissimi, portano con sé, da qualche tempo in qua, un anno dopo l’altro, l’eco delle argomentazioni dei favorevoli e dei contrari al lavoro extrascolastico, schierati sulle contrapposte posizioni della loro utilità o viceversa del danno per l’apprendimento.

Ma al di là della capacità di questi strumenti didattici di accendere calorosi dibattiti, ne resta forse poco conosciuta la dimensione storica, nel quadro sia della tipologia editoriale che rappresentano, sia dei presupposti normativi (pochi) in cui si incardinano. È possibile tuttavia ripercorrere alcuni tra i principali momenti di questo percorso proprio attraverso gli stessi agili sussidiari estivi quali risultano documentati nelle raccolte della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Qui si trova infatti – in virtù della legge sul Deposito Legale – un cospicuo numero proprio di libri di compiti per le vacanze della scuola primaria, dagli inizi degli anni ’70 dell’Ottocento in avanti, che rende significativamente conto di una rilevante presenza di questa tipologia di materiale, ancorché minore e forse poco nota.

Cosa sappiamo della scuola dei nostri nonni e bisnonni e delle attività didattiche che li tenevano impegnati oltre che nel tempo scolastico anche in quello della vacanza? Probabilmente assai poco, come quasi di sicuro sfugge ormai quasi a tutti che quelle che oggi sono le ‘vacanze estive’ degli studenti, a lungo sono state le vacanze in parte ‘autunnali’ proprio perché è mutato nel tempo il calendario scolastico. A fine Ottocento le scuole osservavano la chiusura dal 15 agosto al 15 ottobre, nel 1908 viene stabilito l’inizio delle lezioni al primo di ottobre (la campanella di riapertura delle scuole ha continuato a suonare in tale giorno fino al 1977) e la fine al primo di agosto. In generale i Regi decreti contenenti i Regolamenti per l’istruzione elementare, non forniscono alcuna indicazione sui compiti per le vacanze (e del resto a lungo anche gli stessi programmi scolastici sono stati solo sommariamente descritti nei regolamenti). Solo il Regolamento del 1908 prescrive chiaramente al maestro di assegnare agli alunni, negli ultimi giorni di scuola, “per le vacanze autunnali alcuni esercizi attinenti alle cose insegnate nell’anno e la lettura di un buon libro educativo” (art. 201). Mentre bisognerà aspettare gli anni ’60 per incontrare tre circolari sui compiti da svolgere a casa e in classe (C. M. 20 febbraio 1964, n. 6 e C.M. 30 ottobre 1965, n. 431) e sul riposo festivo degli alunni (C.M. 14 maggio 1969, n. 177) che indicano semplicemente al docente la strada di un conveniente equilibrio tra le due attività.

Al di là delle prescrizioni agli insegnanti e dei regolamenti didattici, questi volumetti di compiti hanno certo avuto una nascita precoce (Lo scolaro in vacanza, ad esempio, è del 1871) e una esistenza longeva e vigorosa, che li vede tuttora affollare gli scaffali delle librerie a giugno e riempire parte dei pomeriggi estivi dei bimbi della primaria.

I molti volumetti che hanno accompagnato nell’arco di decenni i fanciulli nel tempo della sospensione delle lezioni, restituiscono inoltre una prospettiva di sviluppo, in accordo col mutare dei tempi, dei costumi e dei programmi scolastici, nonché una evoluzione – grafica, oltre che ideologica e di contenuto – di questo strumento parascolastico, che ha la caratteristica di mantenersi nel corso dei decenni ‘leggero’ per dimensione, ad accompagnare in modo lieve il tempo (libero) dell’età più spensierata.

Fare gli italiani: la scuola elementare dall’Unità alla fine dell’800 (1870-1900)

Secondo la celebre frase attribuita a Massimo D’Azeglio, agli albori del neocostituito stato italiano, fatta l’Italia, bisognava fare gli italiani. In quest’ottica un ruolo di primaria importanza sarebbe stato svolto dalla scuola, specie elementare. La Legge Casati (1859), riguardante inizialmente l’organizzazione della scuola nel Regno di Sardegna e quindi successivamente estesa con l’unificazione a tutta l’Italia, sancisce l’istruzione pubblica obbligatoria in un paese dalle profondissime differenze. I primi programmi scolastici vengono emanati già nel 1860, in un quadro generale di analfabetismo diffuso e di assenza di maestri adeguatamente preparati. A quest’ultimo aspetto la Legge Casati cerca di far fronte istituendo le Scuole Normali, maschili e femminili, per la formazione dei maestri e delle maestre, cui si accedeva a 15 anni.

I primi programmi del 1860 hanno l’obiettivo primario di vincere quindi l’analfabetismo: piuttosto sommari, si limitano a prescrivere l’insegnamento della religione, della lingua italiana e dell’aritmetica. La lingua, e la sua unificazione, rappresentano una preoccupazione dominante all’indomani dell’Unità.

I programmi elementari del 1867 intervengono su una situazione caratterizzata ancora da un elevatissimo tasso di analfabetismo. L’obiettivo resta quello dell’unificazione linguistica del popolo italiano (ancora diviso dalle differenze dialettali) e la formazione della coscienza nazionale all’insegna dell’obbedienza, dell’amore per il lavoro e il senso del dovere. Dopo l’avvento al governo della Sinistra e la caduta della Destra storica (1876), la Legge Coppino del 1877 sull’obbligo scolastico, introduce alcune novità rispetto alla Legge Casati: eleva l’obbligo da due a tre anni e stabilisce sanzioni per le famiglie che lo disattendono. All’insegnamento dell’italiano e della matematica, si uniscono nozioni sui doveri dell’uomo e del cittadino, mentre non è previsto l’insegnamento della religione (aspetto a cui i cattolici benestanti reagirono preferendo alle scuole statali quelle private, rette da religiosi).

I programmi scolastici del 1888 presentano novità sul piano pedagogico: l’esaltazione del valore dell’esperienza e dell’osservazione, come punto di partenza dell’apprendimento, l’ampliamento del programma di matematica e lo studio del corpo umano in relazione ad alcune nozioni di igiene. Le capacità operative e la formazione di una mentalità critica prevalgono sulla pedagogia dell’istruzione formale nelle sole discipline linguistica e matematica.

Questo carattere progressista fu attenuato dai successivi programmi del 1894, secondo i quali l’importante è “leggere, scrivere e far di conto e diventare un galantuomo operoso”. È in questi programmi che appare il Lavoro come materia, insieme a Disegno, Canto, Ginnastica. Quanto al lavoro manuale educativo, ai lavori donneschi, alle prime nozioni di agricoltura, di igiene ed economia domestica è una circolare del 1899 (24 aprile, a firma del ministro Baccelli) a fornire istruzioni e programmi d’insegnamento, per la formazione del cittadino operoso.

Iniziare il ‘900 migliorando l’istruzione dei fanciulli (1900-1920)

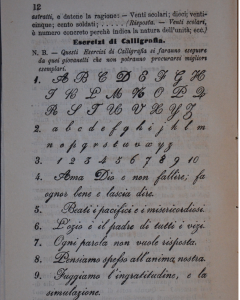

La Legge Orlando del 1904 porta l’obbligo scolastico a 12 anni e aggiunge le classi quinta e sesta (che costituivano la cosiddetta Scuola popolare). I primi quattro anni di elementari avevano un carattere formativo, gli ultimi due avevano una valenza pratica, ed erano finalizzati all’acquisizione di cognizioni utili al lavoratore (chi proseguiva gli studi passava direttamente alle scuole medie dopo la classe quarta). Si ritardava così l’inserimento nel mondo del lavoro dei fanciulli e al tempo stesso se ne accresceva il livello di istruzione, venendo incontro alle esigenze di innalzamento sociale e culturale che il miglioramento delle condizioni economiche aveva diffuso presso le classi inferiori dagli inizi del ‘900. Al 1905 datano i programmi elementari che aprono il secolo e che cadono in un momento di relativo benessere dopo la crisi di fine Ottocento. Le discipline di studio per le prime quattro classi erano educazione morale, lingua italiana, aritmetica e geometria, calligrafia, disegno, educazione fisica, scienze naturali e fisiche, igiene, storia e geografia. Ad esse si aggiungevano i lavori donneschi per le femmine e la computisteria per i maschi. Minuziosi e dispersivi, questi programmi mirano ancora alla acquisizione delle “buone e civili maniere”, alla preparazione di cittadini onesti e al servizio della patria.

Gli anni ’20-‘30: esercizi di pazienza ed apologia del regime (1920-1940)

È del 1923 la riforma della scuola di Giovanni Gentile, ministro della Pubblica Istruzione, realizzata ad un anno dall’insediamento al potere del governo fascista (ottobre del ’22). Questa riforma, che apporta considerevoli cambiamenti nell’istruzione secondaria, interviene in modo importante anche su quella primaria. Per contrastare l’analfabetismo ancora elevato era necessario rinnovare l’insegnamento elementare. Questo viene suddiviso in tre gradi: la Scuola materna (preparatoria, della durata di tre anni), i primi tre anni di elementari e gli ultimi due (denominati “classi integrative di avviamento professionale” per chi non proseguiva gli studi). L’obbligo sale a 14 anni. Nei nuovi programmi si afferma la visione idealistica del “maestro educatore”, spiritualmente libero, cui si danno programmi indicativi, lasciandogli scegliere la metodologia adeguata nel perseguimento degli obiettivi che lo Stato si aspetta che raggiunga.

Il 1926 è l’anno dell’introduzione della pagella scolastica nella scuola elementare, nonché della fondazione dell’Opera Nazionale Balilla per l’assistenza e l’educazione fisica e morale della gioventù (per ragazzi dai 6 ai 18 anni) che avrebbe assicurato la fascistizzazione della società a partire dai più giovani.

Dopo la firma dei Patti Lateranensi nel 1929 viene reintrodotto l’insegnamento della religione: non solo, la religione è considerata “fondamento e coronamento della istruzione elementare”, in quanto mezzo idoneo a formare i fanciulli a quei principi su cui poggiava la società e a rinforzare un atteggiamento di subordinazione socio-culturale. Viene imposto il crocifisso in aula, sopra i ritratti del re e di Mussolini.

Nella pedagogia dello “sforzo” rientrano alcuni esercizi quali ad esempio le ‘aste’ e gli altre attività grafiche di prima e seconda elementare, classi in cui si doveva imparare bene solo a leggere (riservando alla scrittura gli anni successivi). Questi esercizi abituavano alla pazienza, e insegnavano che l’acquisizione del sapere è lenta e richiede sacrificio, senza il quale non vi è educazione. Lo sforzo necessario sarà tanto più grande quanto maggiore è l’inferiorità sociale e culturale di provenienza.

Dopo la religione, un posto fondamentale è assegnato all’arte: l’introduzione di canto, disegno, recitazione è una novità considerevole. Si apprezza la tradizione popolare per educare i fanciulli valorizzando gli aspetti più vivi della loro cultura.

Il lavoro è materia d’insegnamento, nella idilliaca cornice del suo valore nobilitante e rasserenante di formazione spirituale.

Negli anni ’30 si accentua sempre più il controllo del regime sulla scuola e si intensificano i contenuti ideologici in senso militaristico ed apologetico.

Gli anni del dopoguerra e l’educazione (1945-1950)

I programmi elementari del 1945, emanati subito dopo la Liberazione, si inseriscono nell’orizzonte della ripresa del corso normale della vita civile. Essi si propongono di superare quegli aspetti antidemocratici che il fascismo aveva impresso. L’educazione morale e civile, la formazione del carattere, sono il nodo centrale dell’educazione dei fanciulli. L’insegnamento della religione evidenzia quei valori accettati anche dai laici, quali la solidarietà, la fratellanza e l’armonia. Il lavoro è considerato fondamentale aspetto della vita morale dell’individuo. In particolare nel lavoro agricolo l’Italia del dopoguerra ripone la fiducia di una auspicata ripresa. Il lavoro femminile è ritenuto fondante nella formazione della donna, il cui ruolo è principalmente quello di moglie e madre.

Dei programmi di questo periodo si evidenzia l’indicatività, con cui valorizzare la libertà dei maestri, lasciando decidere loro come suddividere nei diversi anni le materie di insegnamento.

Tra anni ’50 e ’60: mentre il mondo cambia rapidamente, la scuola non tiene il passo (1950-1960)

Gli anni ’50 sono caratterizzati da grandi cambiamenti (la televisione e i consumi di massa innanzitutto) e trasformazioni non superficiali in termini socio-culturali (ad esempio l’espansione della manodopera femminile). I programmi scolastici del 1955 non sembrano tener conto di questa evoluzione. Scompaiono i lavori donneschi, ma solo formalmente, in quanto i giochi e le attività di bambini e bambine differiscono profondamente: la preoccupazione è e resta quella di preparare la donna al ruolo di massaia e l’uomo ai compiti manuali. Le ragazze si eserciteranno pertanto nei lavoretti di maglia, cucito, ricamo e di buon governo della casa. Le bambine “siano lasciate ai loro giochi preferiti (cura della bambola, sua pulizia, vestizione, acconciatura ecc.) e vengano addestrate alle più semplici e più facili attività della casa”. La scuola elementare pone in questi anni particolare enfasi sulla creatività e la fantasia dell’alunno, gli interessi dell’allievo, la valorizzazione dell’osservazione e della riflessione, il gioco, il lavoro individuale e di gruppo.

L’importanza riconosciuta all’insegnamento della religione è primaria: “L’insegnamento religioso sia considerato come fondamento e coronamento di tutta l’opera educativa”; “La vita scolastica abbia quotidianamente inizio con la preghiera che è elevazione dell’anima a Dio, seguita dalla esecuzione di un breve canto religioso o dall’ascolto di un semplice brano di musica sacra”.

Aumenta sensibilmente il numero degli iscritti alla scuola dell’obbligo. Una circolare del 1955 istituisce le classi sesta, settima ed ottava del corso elementare, la cui finalità è consolidare la cultura di base in chi non proseguirà gli studi per “aiutarlo a trovare il suo posto nell’ambiente sociale ed economico”.

Alle soglie degli anni ’60 si preannunciano grandi novità in ogni campo della vita sociale, scuola compresa, eppure i programmi di questo decennio appaiono piuttosto distanti dalla realtà storica di quegli anni.

Anni in movimento (1960-inizi aa. ’70)

Il cambiamento continua: gli anni ‘70

I fermenti introdotti nel dibattito politico e culturale dall’esperienza del ’68, attivano una stagione di riforme che apportano elementi di novità nel sistema scolastico. I decreti delegati del 1974 introducono nella scuola alcuni dei principi propri del dibattito sessantottesco, quali la valorizzazione della collegialità del lavoro docente e la rappresentanza degli studenti e dei genitori, che ha consentito un avvicinamento di questi ultimi alle problematiche educative.

La scuola elementare degli anni ’70 è interessata da grandi cambiamenti. Innanzitutto l’istituzione del tempo pieno nel 1971 (L. 820/71) che risponde ai bisogni sociali delle famiglie e democratizza l’istituzione scolastica. La legge risulta ambigua e contraddittoria ed inizialmente almeno accentua un carattere assistenziale che l’istruzione non avrebbe dovuto avuto avere. Nel 1979 vengono riformati i programmi della scuola media. Ai docenti sono riconosciute la libertà di insegnamento e la possibilità della sperimentazione didattica quale espressione dell’autonomia didattica.

In questo contesto si sviluppa una nuova attenzione per la riforma della scuola elementare: i tempi sono infatti maturi per progettare un superamento dei programmi del 1955, cui tuttavia si perverrà solo nel 1985.

Crediti

- Curatela, coordinamento e testi: Simona Mammana

- Ricerca materiali: Benedetta Carones, Patrizia Giannelli, Chiara Pestelli

- Immagine in evidenza: Alberto Martini (grafica), Stefano Lampredi (foto)

- Fotografie galleria: Alberto Desideri